শুভদীপ রায় চৌধুরী (আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক)

সুতানুটি, গোবিন্দপুর এবং ডিহি কলকাতা-এই তিনটি গ্রাম, ১৬৯৮ সালে জোব চার্ণকের জামাতা চার্লস আয়ার গ্রাম তিনটির প্রজাস্বত্ত্ব নিয়েছিলেন তৎকালীন জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে বার্ষিক ১৩০০টাকা খাজনার বিনিময়ে। সেই থেকে ঐতিহাসিকদের একাংশ জোব চার্ণককেই কলকাতার মালিক কিংবা জনক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্ট সেই দাবিকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করেছে। যাই হোক, চার্ণকের জামাই প্রজাস্বত্ত্ব পেলেও গ্রাম তিনটির সত্ত্বাধিকার যে কোনভাবেই ব্রিটিশের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি, তার প্রমাণ আজও সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের সংগ্রহশালায় রয়েছে। কলকাতার কালীঘাটের মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে প্রথম সপরিবার দুর্গাপুজোর সূচনা সেটিও সাবর্ণদের হাত ধরেই, যা আজ ৪০০ বছরেরও প্রাচীন।

বলাবাহুল্য, এই পরিবারের গোত্র সাবর্ণ এবং উপাধি রায়, চৌধুরী। তাই সেই থেকে সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার নামেই পরিচিত। আর ঋষি সাবর্ণির উৎপত্তির এক কাহিনী আছে। স্বায়ম্ভু মনু থেকে পর পর চোদ্দটি মনুর নাম শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে। সেই ১৪জন মনু হলেন-১. স্বায়ম্ভুব, ২. স্বারোচিষ, ৩. উত্তম, ৪. তামস, ৫. রৈবত, ৬. চাক্ষুষ, ৭. বৈবস্বত, ৮. সাবর্ণি, ৯. দক্ষ সাবর্ণি, ১০. ব্রক্ষ্ম সাবর্ণি, ১১. ধর্ম্ম সাবর্ণি, ১২. রুদ্র সাবর্ণি, ১৩. দেব সাবর্ণি এবং ১৪. ইন্দ্র সাবর্ণি।

রাজ্যহারা মহারাজা সুরথ মেধস্ মুনির কাছে নিজের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের উপায় জানতে গেলে মেধস মুনি যোগমায়ার শরণাপন্ন হওয়ার উপদেশ দেন। সুরথ রাজা মুনির উপদেশ মতন নদীতীরে সর্বপ্রথম ভগবতীর মাটির মূর্তি তৈরী করে তিন বৎসর তাঁর আরাধনা করেন। যোগমায়া ভগবতী তাঁর উপাসনায় সন্তুষ্ট হন। তার বরে সুরথ রাজা হৃত রাজত্ব উদ্ধার করতে সক্ষম হন। মেধস্ মুনির বরেই সুরথ রাজা পরজন্মে সাবর্ণি মনু রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

আরো একটি দৈব ঘটনা হল বিশ্বকর্মার কন্যা গঙ্গাকে সূর্যদেব পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। কিন্তু গঙ্গা সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারলেন না। তখন গঙ্গা নিজের সঠিক বর্ণ সহ সাবর্ণা ছায়া সৃষ্টি করে সূর্যের নিকট রেখে নিজে পিত্রালয়ে গমন করলেন। এইভাবে সূর্যের ঔরসে সাবর্ণা ছায়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তিনিই সাবর্ণ মনু নামে অবিহিত।

সাবর্ণ একজন মনু। সংহিতা শাস্ত্রকারদের মতে তিনি চতুর্দশ মনুর মধ্যে অষ্টম মনু। এই মনুরই উত্তরপুরুষ সাবর্ণ ঋষি। রাময়ণ, মহাভারতে যেমন চন্দ্রবংশীয়, সূর্যবংশীয়, ধর্মপুত্র, পবনপুত্র, সূর্যপুত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তেমনি সাবর্ণ-ঋষিও একজন সূর্যপুত্র।

বঙ্গের প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের মধ্যে অন্যতম এই চৌধুরী পরিবার। ৯৮০ খ্রীঃ মহারাজা আদিশূরের আমলে এই বংশের সুসন্তান বেদগর্ভ বঙ্গে আসেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পন্নের জন্য। সেই থেকে বাংলায় এই পরিবারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তীকালে মহাভারতের প্রথম বাংলা অনুবাদক থেকে শুরু করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী তিনিও এই বংশের। আবার হুমায়ুনের একমাত্র বাঙালি পরামর্শদাতা ছিলেন পঞ্চানন গঙ্গোপাধ্যায়, যিনিও এই বংশের। তবে রায় চৌধুরী পরিবারের সূচনা হয় এই বংশের প্রথম জায়গিরদার লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরীর আমল থেকে। তিনি কালীঘাটের কালীর বরপুত্র এবং কলকাতার প্রথম সমাজসংস্কারক।

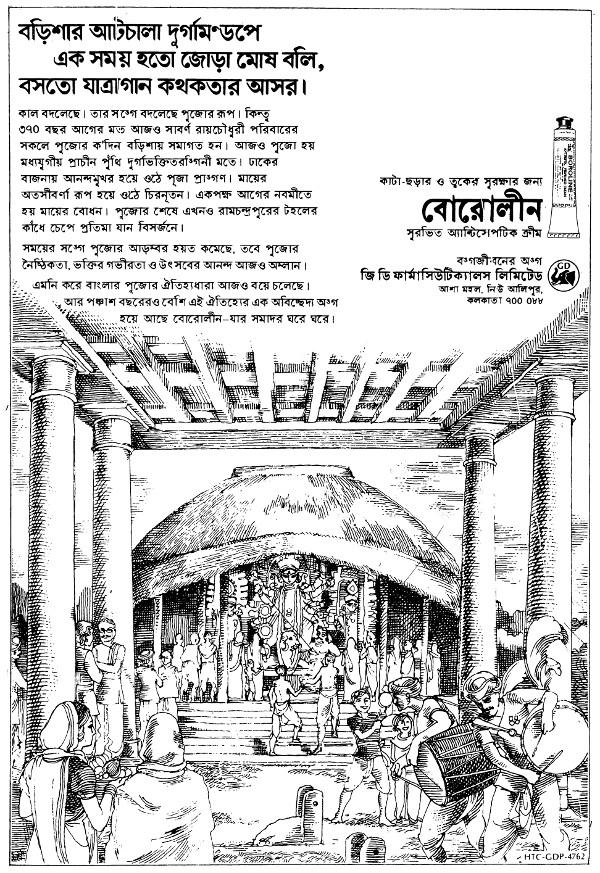

১৬০৮ সালে মানসিংহের থেকে উত্তরে হালিশহর থেকে দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার অবধি বিরাট ভূখণ্ডের নিষ্কর জমিদারি পেয়েছিলেন এই বংশের সুসন্তান লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই ১৬১০ সালে এই বংশের রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী ভগবতী দেবী হালিশহর থেকে বড়িশায় এসে আটচালার চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণ করে শুরু করেন সপরিবার দুর্গাপুজো। আজও নিষ্ঠার সঙ্গে সাবর্ণ পরিবারে দেবী জগত্তারিণী দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে। লক্ষ্মীকান্তের সৃষ্ট দেবী দশভুজার আরাধনা আজ বিশ্বে সমাদৃত হলেও বড়িশার আটচালার মণ্ডপে দাঁড়ালেই বোঝা যায় সেই পূজার ঐতিহ্য এবং প্রাচীনত্ব।

তবে কে এই লক্ষ্মীকান্ত? সাবর্ণ গোত্রীয় ২২তম বংশপুরুষ তথা কলকাতার প্রথম জমিদার হলেন এই রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার চৌধুরী। যিনি ১৫৭০ সালে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পদ্মাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীপুজোর দিন জন্মাবার কারণে তাঁর নাম রাখা হয় লক্ষ্মীনারায়ণ অথবা লক্ষ্মীকান্ত। কলকাতার কালীঘাটেই তাঁর হাতেখড়ি থেকে শুরু করে প্রকৃত শিক্ষা শুরু হল। মাত্র পনেরো বছরের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র, আরবি এমনকি ফারসি সাহিত্যেও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এর পাশাপাশি, গুরু আত্মারাম ব্রহ্মচারীর (তৎকালীন কালীঘাটের প্রধান পুরোহিত) থেকে তিনি শক্তিপূজা ও বীজমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই লক্ষ্মীকান্তই বারো ভুঁইয়া বিক্রমাদিত্যের অধীনে সপ্তগ্রাম সরকারের রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে প্রতাপাদিত্যের সময়ও উক্ত জায়গিরের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং অতি দক্ষতার সঙ্গে বারো ভুঁইয়াদের থেকে বকেয়া ও বর্তমান সকল খাজনা-রাজস্ব আদায় করেছিলেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অত্যাধিক লোভের কারণে তিনি সরশুনার রায়দিঘির কাছে তাঁর কাকা বসন্ত রায়কে হত্যা করেছিলেন, যা শুনে লক্ষ্মীকান্ত বরই মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁর (প্রতাপাদিত্য) পিতৃতুল্য জ্যাঠাকে অনৈতিক ভাবে হত্যা করায় লক্ষ্মীকান্ত প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে ত্যাগ করে কালীঘাটে ফিরে এসেছিলেন।

মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মানসিংহ গুরুর (জীয়া গঙ্গোপাধ্যায়) আশীর্বাদ নিয়ে প্রতাপাদিত্যকে দমন করলেন এবং গুরুদক্ষিণা স্বরূপ লক্ষীকান্তকে আটটি পরগণার (মাগুরা, খাসপুর, ডিহি কলিকাতা, পাইকান, আনোয়ারপুর, আমিরাবাদ, হাতিয়াগড়, হাভেলিশহর) বিশাল ভূখণ্ডের জায়গির প্রদান করলেন। রায় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার চৌধুরী মূলত সপ্তগ্রামের অধীন আনোয়ারপুর, বর্তমান হাভেলিশহর, ব্যারাকপুর থেকে দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবার পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জমিদার হলেন। প্রথমে হুগলির গোহট্ট গোপালপুর এবং পরবর্তীকালে হালিশহর থেকেই জমিদারির তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর বার্ষিক রাজস্ব তখন ছিল ২৪৬৯৫০ তৎকালীন মুদ্রায়।

তবে মানসিংহের থেকে নিষ্কর জমিদারির সঙ্গে সঙ্গে ‘মুজমদার’, ‘রায়’ এবং ‘চৌধুরী’ উপাধিও পেয়েছিলেন। আর জমিদারি প্রাপ্তির পর কালীঘাটের সেবায়েতদের ৫৯৫ বিঘা ৪ কাঠা ২ ছটাক নিস্কর জমি দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, লক্ষ্মীকান্ত রায় চৌধুরী তাঁর উত্তরসুরিদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই কালীঘাটের কালীই সাবর্ণ রায় চৌধুরী বংশের ইষ্টদেবী তথা গৃহদেবতা হিসাবে পূজিত হবেন।

সূত্রানুসারে ১৬০০ সাল থেকেই হালিশহরে দোলমঞ্চের পশ্চিমদিকে একটি আটচালা নির্মাণ করে সেখানেই সপরিবার দুর্গার পুজো শুরু হয়েছিল এই পরিবার। তারপর সেই পুজো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৬১০ সাল থেকে বড়িশার কাছারিবাড়িতে আটচালার চণ্ডীমণ্ডপ নির্মাণ করে দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। তৎকালীন সময়ে বড়িশা উন্নত জনপদ ছিল এবং গ্রামে উচ্চবর্ণের হিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ মিলেমিশে থাকতেন। তাই মূলত, প্রজাদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের এক সূত্রে বেঁধে দেওয়ার এক অন্যতম দায়িত্ব পালনের জন্য এমন একটি পুজোর যে বিকল্প নেই সে কথা বিলক্ষণ জানতেন জমিদার লক্ষ্মীকান্ত রায়চৌধুরী। তাই বড়িশার আটচালাতেই লক্ষ্মীকান্ত সপরিবারে মহিষমর্দিনীর আরাধনা শুরু করেন। কিন্তু তৎকালীন সময় সাবর্ণ চৌধুরীদের বাস ছিল হালিশহরে। তাই হালিশহর থেকে বড়িশায় পুজোর সময় আসার জন্য লক্ষ্মীকান্ত একটি রাস্তাও নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি জমিদার বাড়ির সদস্যদের যাতায়াতের জন্য হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ারগাড়ি এমনকি পালকিও রাখার ব্যবস্থা ছিল।

বড়িশার পাশেই ছিল প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়ের রাজধানী সরশুনা। সরশুনাতে এক বিরাট দিঘি থাকার কারণে, সেই স্থান বসন্ত রায়ের নামানুসারে হয় ‘রায়দিঘি’। আর এই রায়দিঘির পাশের গ্রামেই লক্ষ্মীকান্তের আটচালায় ঢাকে কাঠি পড়ত, এ যেন যশোরের রাজবাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার পরিকল্পনা। এই বংশের দুর্গাপুজো হয় কবি বিদ্যাপতি রচিত পুঁথি ‘দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী’ মতে। অতীতে বলির জন্য কামার আসত রামচন্দ্রপুর থেকে। সপ্তমীতে ১টি ছাগবলি, মহাষ্টমীতে ২টি ছাগবলি, সন্ধিপূজায় ১টি ছাগ এবং মহানবমীতে ৯টি ছাগ এবং ১টি মহিষ বলিদান হত। তবে বর্তমানে পরিবারে পশুবলিদানের প্রথা বন্ধ হয়েছে, তার পরিবর্তে এই পরিবারে প্রতীকী বলিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পাড়া দুর্গাপুজো শুরুর সঙ্গেই সাবর্ণপাড়া নামে পরিচিত। এছাড়া বড়িশায় এসে তাঁরা তাঁদের কুলীন জামাইদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যা কুলীনপাড়া নামে পরিচিত। চিকিৎসকদের বসবাসের জন্য বৈদ্যপাড়ার ব্যবস্থা, পুরোহিতদের বসবাসের জন্য ভট্টাচার্যপাড়া এমনকি নিম্নবর্গীয় মানুষদের বসবাসের জন্য মুচিপাড়া, মাঝিপাড়া, দাসপাড়া, দুলেপাড়া, কুমোরপাড়ার ব্যবস্থা করেন।

বর্তমানে এই পরিবারে আটটি দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। বড়িশায় ছয়টি (আটচালাবাড়ি, বড়বাড়ি, মেজবাড়ি, মাঝেরবাড়ি, বেনাকীবাড়ি এবং কালিকিঙ্করবাড়ি) এবং বিরাটি রায় চৌধুরী বাড়ি ও নিমতা পাঠানপুর বাড়ি। জন্মাষ্টমীর দিন এই বাড়িতে দেবীর কাঠামোপুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং কৃষ্ণানবমী তিথিতে বোধন বসে সাবর্ণদের আটচালায়। এমনকি মহালয়ার পরের দিন বেদি করে পঞ্চঘট স্থাপন করা হয়। আর পঞ্চমীর দিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ ও শান্তির আরাধনা করা হয়। এই পরিবারে দেবীর গাত্রবর্ণ হয় শিউলি ফুলের বোঁটার মতন এবং একচালার প্রতিমায় ত্রিচালা অর্থাৎ মঠচৌড়ী আকৃতির চালচিত্র থাকে। চালচিত্রে দশমহাবিদ্যা এবং রাধাকৃষ্ণের পট অঙ্কিত থাকে। দেবীর একপাশে থাকেন শ্রীরামচন্দ্র এবং অন্যপাশে থাকেন মহাদেব। তাঁদেরও নিয়মিত পুজো হয় এই পরিবারে। চৌধুরীদের জগত্তারিণী দুর্গার লাল বেনারসী এবং তিনি নানান পারিবারিক অলংকারে সজ্জিত হন। এই পরিবারে গণেশের গায়ের রং হয় লাল এবং অসুরের গায়ের রং সবুজ হয়।

এই পরিবারে অপদেবতাদের সন্তুষ্ট করতে মহাঅষ্টমী ও মহানবমীতে হয় বিশেষ মাসভক্তবলি অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ১৮০টা খুড়িতে মাসকলাই এবং দই দিয়ে এই পুজো করা হয় অপদেবতা আর উপদেবতাদের সন্তুষ্ট করতে যাতে তাঁরা পুজোয় কোনও বিঘ্ন ঘটাতে না পারে। এছাড়া এই পরিবারের বড় বাড়িতে সপ্তমীর দিন অর্ধরাত্র বিহিত পুজো ও মহানবমীর দিন কুমারিপুজো এবং বিরাটির বাড়ীতে হয় ধুনো পোড়ানো অনুষ্ঠিত হয়। তবে সমস্ত পূজার শুরুতেই স্মরণ করা হয় কালীঘাটের দেবী কালিকাকে, কারণ সাবর্ণ বাড়ির ইষ্টদেবী হলেন কালীঘাটের মা কালী। এই পরিবারের দুর্গাপুজোর আরও বিশেষত্ব হল, শারদীয়ার সপ্তমীর দিন সপ্ততীর্থের জল দিয়ে স্নান করানো হয় নবপত্রিকাকে। বলাবাহুল্য, সাবর্ণদের সমস্ত বাড়িতেই আমিষভোগ হলেও নিমতার বাড়িতে নিরামিষভোগ হয়। দেবীর ভোগে থাকে সাদা ভাত, পোলাও, খিচুড়ি, নানা রকমের ভাজা, তরকারি, তিন রকমের মাছ, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি ইত্যাদি। দশমীর ভোগে থাকে পান্তাভাত, ইলিশমাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক, চালতার চাটনি ইত্যাদি। নারীদের প্রাধান্য দেওয়াই ছিল এই পরিবারের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই পুজোর কাজে মহিলারাই এগিয়ে থাকেন সব সময়।

প্রাচীন অ্যাড, বোরোলিন কোম্পানির

মহাঅষ্টমীর দিন সন্ধিপুজো চলাকালীন তৈরি করতে হয় খিচুড়ি, ল্যাটামাছ এবং কাঁচকলা পোড়া। আর দশমীর দিন পান্তাভোগ হয় প্রতি বার। নবমীর দিন রাতে রান্না করে রাখতে হয় খেসাড়ির ডাল, চালতার অম্বল, ইলিশমাছের মাথা দিয়ে কচুশাক আর কইমাছ। দশমীর দিন সকালে ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয় এগুলি। রাতে লুচি করা হয়, সেই সঙ্গে থাকে বেগুনভাজা, পটলভাজা, ছানার ডালনা। দশমীতে বিসর্জনের আগে কনকাঞ্জলি প্রথা রয়েছে এই বংশে। এই পরিবারে বিজয়া একটু অন্য রকম ভাবে হয়। দশমীর দিন সকালে ঘট বিসর্জনের পরে ঠাকুরের সামনেই শুরু হয় বিজয়া পর্ব। চণ্ডীমণ্ডপে প্রণামের রীতি, কিন্তু এই পরিবারের বৈশিষ্ট্য, এই নিয়মের চল অন্য কোথাও নেই। অতীতে ঠাকুর টলিনালায় বিসর্জন হত। তবে বর্তমানে অন্য ঠাকুরের মতোই বাবুঘাটে বিসর্জন হয়।

কিন্তু সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের দুর্গাপুজো ছাড়াও বিভিন্ন প্রাচীন উৎসব রয়েছে। পরিবারের সুসন্তান মহেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত মা চণ্ডী, দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর দিনটিকে তাঁর আবির্ভাবতিথি হিসাবে পালন করা হয়। এছাড়া চন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণামন্দির, সন্তোষ রায় চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত কালীঘাট মন্দির, ময়দা কালীবাড়ি, জমিদার নন্দদুলাল রায় চৌধুরীর করুণাময়ী কালীমন্দির, নিমতা কালীবাড়ি, সিদ্ধেশ্বরী কালী (হালিশহর), রাধাকান্ত মন্দির ইত্যাদি। এই সমস্ত মন্দিরেও পুজোপার্বণ হয় এবং সারা বছর আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক কাজে মেতে থাকেন জমিদারবাড়ির সদস্যরা। তাই এই বাড়ির ঠাকুরদালানে দাঁড়ালেই মনে হয় যেন ইতিহাস এবং ঐতিহ্য যেন কথা বলছে।

Visit : www.somanandanathworld.in